古 書

古 書

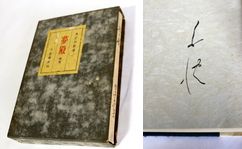

北原白秋毛筆署名入『歌集 夢殿 』昭和14年 C008

19,800円

19,800円

昭和14(1929)年初版 八雲書林 百部限定愛蔵版 サイン入り

北原白秋は、生涯に数多くの詩歌を残し、童謡などが今なお数多く歌い継がれています。

「苦役列車」 西村賢太 文春と単行本 C007

3,200円

3,200円

[雑誌]文藝春秋 2011年3月号 第144回芥川賞発表

[単行本]苦役列車 2011年2月25日六刷 新潮社

破滅型の私小説で知られる芥川賞作家の西村賢太(にしむら・けんた)さんが2月5日東京都内の病院で死去しました。54歳。4日夜、タクシー乗車中に意識を失い病院に搬送されていました。

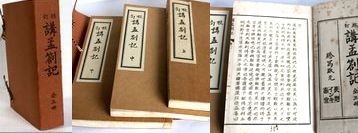

吉田松陰 『講孟箚記(こうもうさっき)』全3冊

6,800円

6,800円

昭和8年11月謄写版印刷 上中下全3冊

幕末の思想家吉田松陰。倒幕論者で、明治維新で重要な働きをする若者に大きな影響を与えました。安政の大獄(安政6年:1859年)に連座し江戸伝馬町牢屋敷にて死罪執行されました。享年30歳(満29歳)『講孟箚記』は、安政2~3年、長州の牢獄で同囚への講義録です。

小學唱歌集 初編 明治14年 C06

2,500円売切れ

2,500円売切れ

明治14年11月24日に初版が発行された教科書です。その前年(明治13年:1880年)に宮内省雅楽課が旋律を定めた国家「君が代」が掲載されていますが、その旋律は現在のものと違っています。(これは明治22年10月発行の4板です)

日本地誌略巻之二 明治十年一月 C05

塩原温泉絵葉書『蓬莱(ほうらい)橋』他 C01

明治初期の教科書5冊

¥1,600.

¥1,600.

習字・修身・國史・物理・化學(明治六~十一年)

名頭習字本(左端)以外の4冊は分冊の一冊です

我が国の教育は江戸時代から西洋先進国にも劣らない水準ではなかったかとつくづく思います。

学問のすゝめ 初編 明治4年の復刻版

¥1,000.

¥1,000.

冒頭の書き出しはあまりにも有名な「天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず」です。この時代はまだ変体仮名が使われていました。

端書(はしがき)は明治4年12月付となっています。翌年明治5年2月に出版されました。端書に「慶應義塾の活字版を以て印刷された」と記載されています。

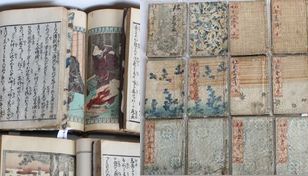

江戸人情本 『春曉八幡佳年』 為永春水作

(シュンギョウ ハチマン ガネ)

¥53,800.(16冊)

¥53,800.(16冊)

画:歌川國直、靜齋英一

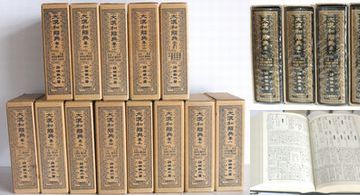

大漢和辭典(だいかんわじてん)全13冊 揃い

¥12,000.(送料込)

¥12,000.(送料込)

昭和51年、大修館書店刊、縮寫版第5刷、全13冊揃い。外箱は経年のヤケがありますが中身はきれいです。書き込みはありません。

大漢和辭典(だいかんわじてん)

大修館書店から発売されている世界最大の漢和辞典。諸橋轍次を中心として、数十年の歳月を費やして完成。通称、諸橋大漢和と呼ばれることもあります。

5万文字という膨大な親文字と、詩経・論語・孟子・老子・荘子など古今の書物から収集した膨大な数の熟語のほか、篆書の文字1万、掲載熟語の検索ができる語彙索引などを有しています。

大修館の公式サイトの文言によれば『親文字5万余字、熟語53万余語を収録した世界最大の漢和辞典』です。修訂版刊行の際には、漢字の本家たる中国の政府からも500セットの一括発注を受けたといいます。

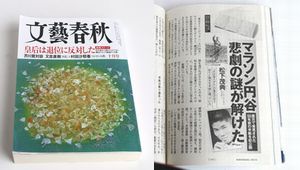

文藝春秋「マラソン円谷 悲劇の謎が解けた」

2016年10月号

¥450. 送料¥185.(クリックポスト)

¥450. 送料¥185.(クリックポスト)

1964年東京五輪マラソン銅メダルの円谷幸吉は、1968年メキシコシティ五輪の開催の年の1月9日に自殺しました。その動機は何だったのか。

東日本大震災の5年後、被害を受けて後片付けが進められていた故郷福島県須賀川市の長兄の自宅の押し入れの奥から出てきた幸吉の手紙から明らかになりました。

フランスアンティーク 1930年代の書類3枚

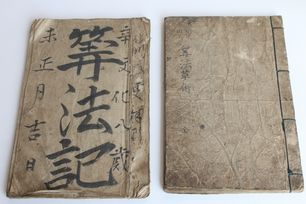

和算2冊 算法記/関流算法草術

¥3,700.(2冊)

¥3,700.(2冊)

文化8年(1811年)、天保15年(1844年)に作成された和算書の写本です。

ヤケ、汚れ、シミ、虫食い、破れがあります。

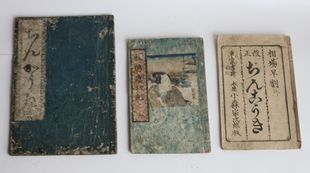

和算 『塵劫記』(じんこうき) A/B/C

左:A(売切れ)¥6,000. 中央:B¥10,000. 右:C¥1,800.

左:Aは200年ほど前に発刊されました。

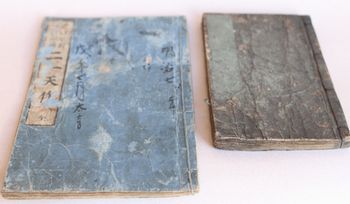

和算 新撰早割 江戸相場 二一天作 最上流格齋先生著

左:¥3,300. 右:¥1,500.

どちらも "書肆 山口屋藤兵衛"の記載があります。

※書肆とは、しょしと読みます。本屋。書店。のことです。

どちらもそろばんの絵があります。相場にもとずいて銀、銭(銅貨)の交換比率を求めます

江戸時代、鎖国中の日本に、世界最先端のレベルに発展した和算(わさん)という日本独自の数学がありました。

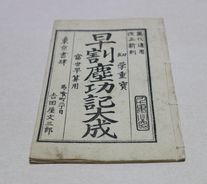

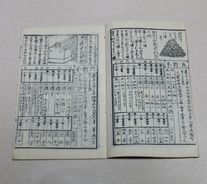

和本 早割塵劫記大成 和算 吉田屋文三郎算法書

¥2,500.

¥2,500.

九九から始まっています。算盤の絵が随所にあります。

99は中国から日本に伝わりました。

古くは九九八十一から呼び始められたので九九の名がつきました。

『塵劫記』(じんこうき)は江戸時代の数学書ですが、その名が採られています。

●『塵劫記』(じんこうき)

江戸初期(1627年 吉田光由著)の実用和算書(数学書)です。

明示に至るまで絶えず刊行され続けました。

寺子屋の教科書として使用されました。

生活に密着した問題が多く、実用性に優れ、数学水準も高いです。

塩原名勝記 大正7年日本工業通信社発行第5版

大正2年8月30日初版印刷発行

大正7年7月20日第5版印刷発行 \27,000.

土屋文明歌集『往還集』『山谷集』

左『往還集』 右『山谷集』 各

左『往還集』 右『山谷集』 各¥1,500.¥1,100.

1935年発行の山谷(さんこく)集は、小市民的な人生を詠い若い知識層に大きな影響を与えました。

◇土屋文明

(つちや・ぶんめい、1890(明治23)年9月18日~1990(平成2)年12月8日)

祖父は「賭博で身を持ち崩した揚句、強盗の群に身を投じ、徒刑囚として北海道の監獄で牢死した」と本人が述べています。

その せいで、一家に続けられる村人の指弾は、文明にとって耐えがたく、この前後数年間は、道で村人に逢うのも恐ろしかった」といいます。父の保太郎も村に居づ らかったのか、村を出入りして商売をしていました。

幸い、伊藤左千夫や資産家などとの出会いがあり援助を受け東京帝大を卒業しました。

文明にとって、生い立ちにより故郷は辛く悲しい場所でもあり、高崎中学を卒業し上京して以来、数えるほどしか、 故郷の土を踏みませんでした。

道の上の古里人に恐れむや

老いて行く我を人かへりみず

文明が61歳のときの歌です。幼い日のときのように古里人に恐れを抱いています。

また、こんな歌も残しています。

青葉立つ榛名の山の山陰に

吾が故里(ふるさと)をへだてて住まん

文明の故郷への思いが詠まれています。(歌集山下水 昭和21年発行)

生前、自身の歌碑を許さなかった文明が、唯一認めた写真の歌碑は、死の直前の平成2年9月5日に除幕されました。

歌碑は、土屋文明記念文学館の敷地内にあります。文明は、群馬町の名誉町民になったことを最も喜びました。100歳の生涯の中でその心に思い続けたのは、榛名山でした。

青き上に榛名を永久(とは)の幻(まぼろし)に

出でて帰らぬ我のみにあらじ

*土屋文明の第九歌集『青南集(せいなんしゅう)』(1967(昭和42)年11月25日白玉書房発行)の中に納められている歌です。

地図を見て自分のふるさとを思っています。

浮世絵・古版画

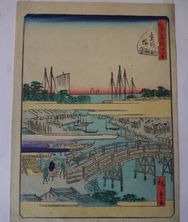

●湯島天神 ●廣重

26×38cm ¥42,000.売切れ 25×18.5cm \22,000.

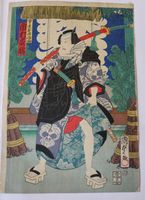

●二代国貞 ●一陽齋豊国

37×25.5cm ¥24,000. 37×25cm ¥48,000.

二代国貞(1823~1880) 慶応元年(1865年)

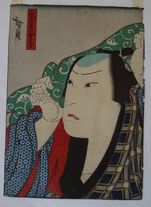

●廣貞 ●国貞筆

22×15.5cm ¥22,000. 36×24cm ¥18,000.

これらの浮世絵は、大阪市北区の阪急古書のまち[梅田:阪急三番街北隣]の中尾松泉堂書店で買い求めました。

この書店が保有していた古典籍の中から、阪神大震災の後、松尾芭蕉の「奥の細道」の原本が発見されました。

a:8971 t:1 y:0