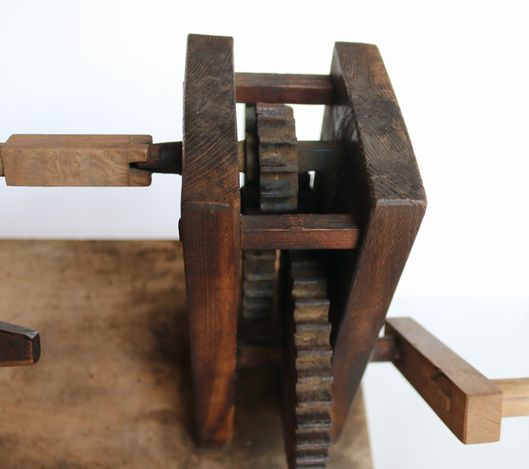

座繰機(ざぐりき) A140

座繰機(ざぐりき) A140

売切れ

台座(板)寸法

24×44cm

6,500円

茹で上げた繭(まゆ)から糸をだし糸車に巻いていく道具です。

汚れ、キズ、虫食いがあります。回転します。

虫食い跡があります。

歯車は汚れています。一部に摩耗があります。

ペットボトルは大きさの参です。

座繰機(ざぐりき) としては、養蚕が盛んだった群馬県の上州座繰りがよく知られていますが、隣の栃木県でも養蚕は盛んにおこなわれました。我が家でも昭和初期にはお蚕を飼っていました。

蚕網(かいこあみ)は使われなくなりましたが、今でも各所で眼にします。

座繰り機で蚕(かいこ)から糸を紡いで布にする生糸。和服に使用されてきました。

江戸時代の幕府の奢侈禁止(しゃしきんし)の影響で生糸需要は減退し製糸業は衰退傾向となりました。

しかし、明治となり、製糸技術の水準は欧州主要蚕糸国に比べ極めて低かったことから、政府は官営の模範製糸工場富岡製糸場を建設しました。

フランス人ポール・ブリューナを雇い入れ,フランス式製糸設備,技術,管理等一切を移入することにし,明治 4 年に工場の工事に着手,同 5 年に建設, 10 月に操業開始となりました。

※富岡製糸場は、2014年6月「富岡製糸場と絹産業遺産群」として世界遺産に登録されました。国宝にも指定されています。

その後、日本 各地でこうした繰糸器械について研究が行われ, その結果, 日本化されたいくつかの器械も考案され,次第にわが国の生糸生産力は増大しました。

そして、生糸は開港以降昭和の初めまで最大の輸出商品となりました。

製糸業は 、日本の資本主義を形成し支えて行くための外貨獲得産業として,貿易・産業構造の一翼を担いました。

a:3461 t:1 y:2

NO.C30MO uramonokiNtana 200303