ペン先・バラ売り

ペン先・バラ売り

各社・各種のペン先(付けペン)です。普通郵便(84円)、おまとめいただいてのご注文はクリックポスト(185円)でお送りします。

丸ペンバラ売りはこちら⇒ペン先・丸ペン

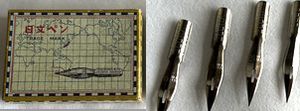

ゼブラ日文ペン№2585 10本 JIS付廃番品 B391

600円(10本)

600円(10本)

ZEBRAゼブラ日文ペン№2585 クローム色特別メッキ10本

生産販売中止の廃番品です JIS(日本工業規格)マークが付いていますので、鋼ペン先JIS制定(昭和29年10月30日)後に販売されたものです。

ゼブラ日文ペン№2585 10本 廃番品 B390

600円(10本)

600円(10本)

ZEBRAゼブラ日文ペン№2585 クローム色特別メッキ10本

生産販売中止の廃番品です JIS(日本工業規格)マークが付いていませんので、鋼ペン先JIS制定(昭和29年10月30日)前に販売されたものです。

ゼブラスクールペン№5 クローム10本 B388

180円(10本)

180円(10本)

ZEBRAゼブラスクールペン№5 クローム10本

生産販売中止の廃番品です

ライオンペンブッキー スクールペン10本

150円(10本)

150円(10本)

ライオンつけペン スクールペン"ブッキー" 硬質 クロームJISマーク付き

ライオンのペン先は現在は製造販売されていません。 やがて姿を消してしまうペン先です

鉄道ペン

鉄道ペン NIKKO NO.988 B355

100円(1個)

100円(1個)

鉄道ペン(RAILWAY PEN)です。現在は製造販売されていません。

鉄道のレールを書くのに利用されました。二重線が書けますので打消し線にも使用できます。(絶滅品種、希少品)

鉄道ペン タチカワ NO.54 B72

100円(1個)

100円(1個)

鉄道ペン(RAILWAY PEN)です。現在は製造販売されていません。

鉄道のレールを書くのに利用されました。二重線が書けますので打消し線にも使用できます。

ペン先を火であぶるのはNG

ふたつの鉄道ペンで線引するにあたり、ペン先に油分が付いていますのでペン先がインクを弾いてしまい良く書けませんでした。そこでペン先を火で軽くあぶって表面の油を飛ばしてから書きました。しかしこの方法はお勧めできません。ティッシュや布で軽く拭いてください。 詳しくは⇒こちら

インク乗りが悪かったのはインクの成分が原因でした。現在販売されているパイロットのインキは問題なく使うことができました。

タチカワNo.5 スクールペン10本 B323

180円(10本組)

180円(10本組)

クローム スクールペン JISマークあり

エレガントスプーンペンNo.6 ニューム10本 B320

280円(10本)売切れ

280円(10本)売切れ

エレガントペンは絶滅品種です。今は製造販売されていません。

ニュームつけペンは、錫(スズ)メッキされたブリキ製のペン先です。表面のザラつきによってインクのぼた落ちを防ぎ、インク持ちが良いのが大きな特長です。書き味はクロームより柔らかです。

東洋製鋼日光さじペン クローム 10本 B294

170円(10本組)

170円(10本組)

TOYO SEIKO K.K.の刻印 東洋製鋼日光さじペン 製造販売時期:昭和38年(1963年)頃

日光NIKKO 硬質クロームサジ型ペン JISマークあり

日光さじペン 硬質クローム 10本 B293

160円(10本組)

160円(10本組)

NIKKO PEN K.K. 日光NIKKO クローム サジ型ペン JISマークあり

スプーンペン(サジペン) ニューム

錫(スズ)メッキされたブリキ製のペン先です。クロームペン先より柔らかい感触です。表面のザラつきによってインクのぼた落ちを防ぎ、インク持ちが良いのが大きな特長です。根強い愛好者がおられます。⇒ニューム色のペン先

ゼブラ タマペン ニューム 10本 B253

350円(10本)

350円(10本)

サジペンです。ニュームペン特有の変色や黒点があります。

タチカワサジペン ニューム10本 B176

ライオンペンシルク サジペン10本 B292

180円売切れ

180円売切れ

ライオンつけペン シルク サジペンニューム JISマーク付き

ライオンのペン先は現在は製造販売されていません。 やがて姿を消してしまうペン先です

スプーンペン(サジペン) クローム

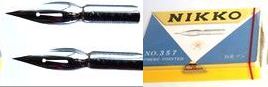

NIKKO サジペン クローム10本 B214

180円(10本組)

180円(10本組)

硬質クロームNO.357 サジペン(スプーンペン)

東洋精鋼株式会社製 JISマーク入り

LIONスプーンペン ドーム10本 B175

150円(10本組)

150円(10本組)

クローム サジ型ペン JISマークあり。

タチカワスプーンペン No.600EF 10本 B02

150円(10本組)

150円(10本組)

クローム サジ型ペン JISマークあり

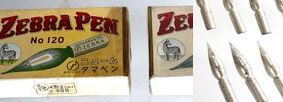

ゼブラペン先 タマペン No.120 10本 B01

350円(10本組)

350円(10本組)

クローム サジ型ペン JISマークあり

ゼブラタマペン(スプーンペン)の製造販売は中止なりました。

(2021年製造中止、2022年3月出荷中止)

当館の在庫も残り少なくなりました。

サジペン

その形から、スプーンペン(タチカワ)、カブラペン、タマペン(ゼブラ)とも呼ばれます。※ブランドによって名称が異なっています。

廃止されたJIS(日本工業規格 鋼ペン先S6008)では、サジ型の名称でした

硬く丈夫なため、均一な線が描けます。

若干の線の強弱(太い線、細い線)と均一な太目の線が書けるペン先です。ペン先を紙に沿って寝かせることで、線の強弱が出ます。

漫画を描くのにも利用されます。

Gペン

日光Gペン JISマーク刻印10本 B266

300円(10本組)売切れ

300円(10本組)売切れ

Gペン 硬質クローム JISマークあり

ペン先のJIS規格「S6008 鋼ペン先」は昭和62(1987)年に廃止されました。35年以上前に製造販売されたGペンです。

鳥山明先生が愛用したゼブラGペン B248

380円(10本組)

380円(10本組)

ワシはゼブラのペン ペン先は人によって好みがいろいろ ワシはあまり力を入れてかかないのでだいたい1本で3話分ぐらい使ってしまう (ドラゴボールの作者・鳥山明先生)

ゼブラGペン JISマーク刻印 B167

250円(10本組)売切れ

250円(10本組)売切れ

Gペン 硬質クローム JISマークあり

1箱1グロス定価450円。昭和41(1966)年頃 紙箱最後

日光 NIKKO スクールペン NO.5 10本 B175

280円(10本)

280円(10本)

刻印:JIS マーク NIKKO PEN NIKKO №5 MADE IN JAPAN ペン先のJIS規格は昭和62(1987)年に廃止されました。それより前に販売されたものです。

新案興亜ペン先 4色8本セット

650円(送料込み 普通郵便)

650円(送料込み 普通郵便)

年代不詳(希少品です。書き味はとても柔らかです)

お客様からお便りをいただきました(奈良市S様 女性)

効果があるかどうかはわかりませんし、他人にはお勧めできない自分だけの方法ですが、私はペン先を下ろした時に先をひと舐めしています。

そのあとティッシュで拭いてインクにつけますが、少しはインクを弾くのが抑えられたような気がして何十年と続けています。

カリグラフィーペン

日光 NIKKO ラウンドペンA/Bタイプ A126

1本80円 カリグラフィー用

1本80円 カリグラフィー用

線幅がA/Bタイプどちらも7種類(0.5,1,2,3,4,5,6mm)あります。

グリーティングカードやPOPに用いる装飾文字(イタリック体、ブラックレターゴシック体、ブラックハンド体)が書けるカリグラフィーペンです。

日光 NIKKO ラウンドペン 各種 B125

1本80円 Cタイプ

1本80円 Cタイプ

特殊文字用(カリグラフィー用)

線幅が11種類あります。線種番号が刻印されています。

ペン先番号とペン先幅:1(3.5mm)、1・1/2(3mm)、2(2.5mm)、2・1/2(2mm)、3(1.5mm)、3・1/2(1mm)、[ 4 、4・1/2、 5 、5・1/2、6]は1mm以下で番号が大きくなると線幅は狭くなります。4と5は売切れ

タチカワカリグラフィーペンA型0.5mm

タチカワカリグラフィーペンC型4.0mm

ブラウゼ飾りペン 3、4、5mm

¥150(1本)売切れ

¥150(1本)売切れ

Brause Ornament-Feder 左から3→4→5mm

カリグラフィーとは

calligraphyは、アルファベットの書道です。

専用のペンを使って美しいアルファベットを書く技術です。

ヨーロッパでは、お店の看板や表札など、街のいたるところで目にすることができます。歴史は古く、6世紀頃ヨーロッパに修道院ができ、写本が作られるようになったのが始まりといわれています。

やがて印刷技術の発達により写本はなくなりましたが、長い歴史の中でさまざまな書体がうまれました。

a:8631 t:2 y:4