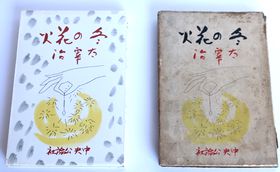

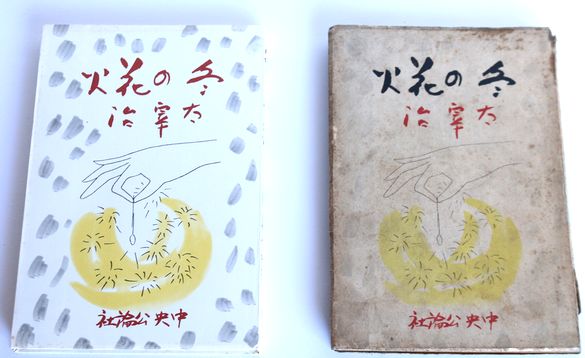

太宰治「冬の花火」初版C04 初版復刻版C05

太宰治「冬の花火」初版C04 初版復刻版C05

各3,800円

送料185円(クリックポスト)

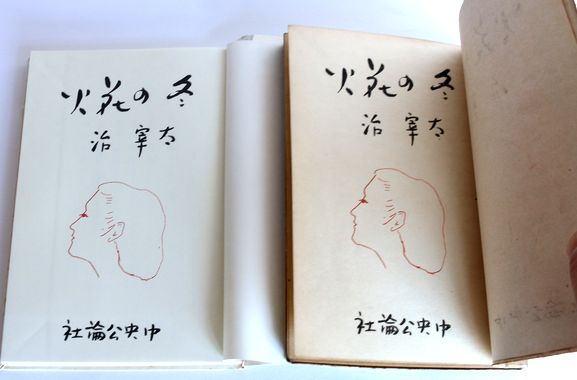

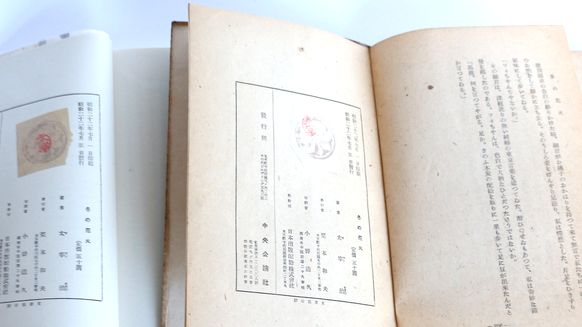

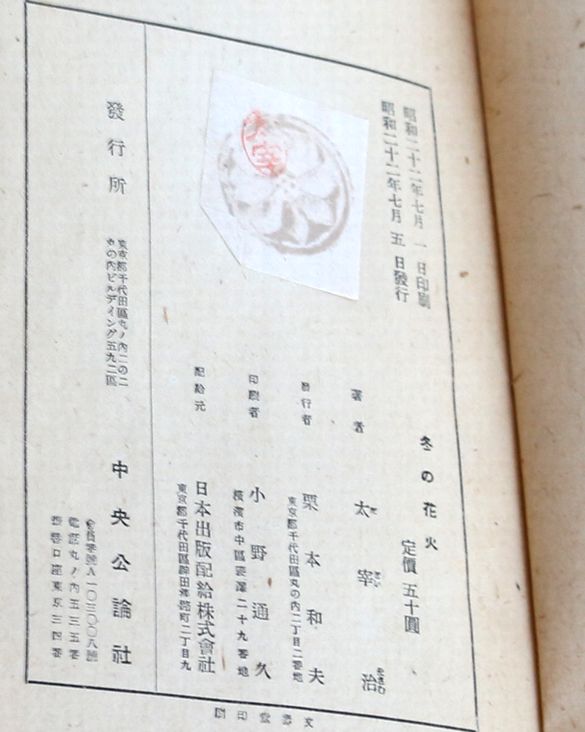

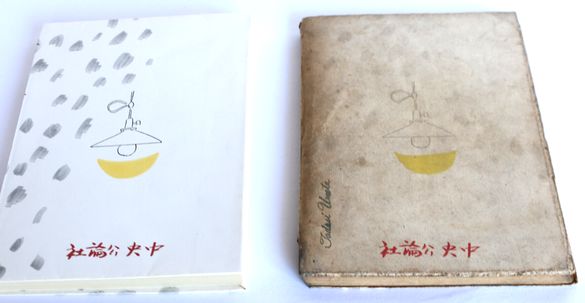

初版(右)C04:中央公論社 昭和22(1947)年7月5日発行←売切れ

復刻版(左)C05 :平成4(1992)年6月19日 日本近代文学館発行

(初出:『展望』1946年6月号)

昭和21(1946)年、太宰は疎開していた津軽の生家でこの戯曲『冬の花火』を書き上げました。

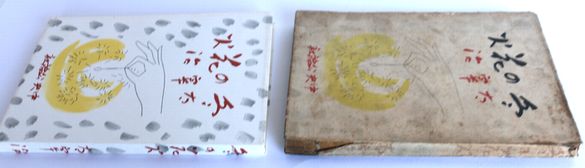

初版本(右)には強いヤケ、汚れ、キズがあります。

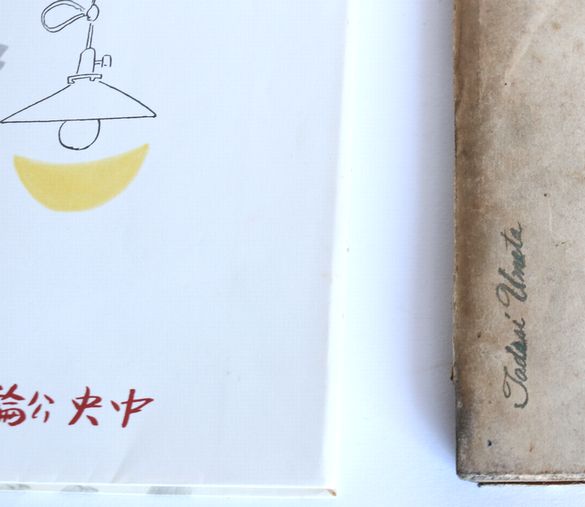

裏表紙に書き込みがあります。(右の写真)

作品集『冬の花火』の収録作品

「冬の花火」「春の枯葉」「苦悩の年鑑」「未帰還の友に」「チャンス」「津軽通信」「庭」「やんぬる哉」「親といふ二字」「嘘」「雀」

1945年(昭和20年)の7月末、太宰は妻子を連れて津軽の生家へ疎開し、翌1946年(昭和21年)、この戯曲の舞台と同じ津軽で本作品を書き上げました。

妻の美知子は当時を回想してこう述べています。

「終戦後、依頼原稿が激増して、毎月随筆小説交ぜて二三十篇にも及んでゐますが、これらをすべて断って、戯曲に専念してをりました。『作家道の修業の一つとして書いてみたい』と当時年少の友人に宛てた書簡に書いてゐますが、よそめにもなかなか難航の模様でした」

「『冬の花火』『春の枯葉』の二つの戯曲は二十一年前半の収穫である。この頃太宰はよく兄の書棚から戯曲集を借りてきて読んでいた。(中略) 私たちは母屋によりかかってなんの心配もなく安穏な日を送り、そのおかげで太宰は戯曲にまで、手をのばすことができた。その反面、一家の口をあずけ、大船に乗った気でうかうかと暮らしていわゆる疎開呆けして、太宰の人気急上昇に対処する構えの点では全く立ちおくれたことも確実である」

太宰は本作品の主旨や意図を手紙に書いて、多数の友人知己に送っています。

新生新派の主事をしていた川口松太郎から申込みがあり、母親を花柳章太郎、数枝を水谷八重子という配役で東劇で上演されることが決まりましたが、1946年12月上旬、GHQから上演中止を命じられました。

a:1575 t:1 y:0

NO.0082 E-13 180602